Pulchra ut luna

Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? (Ct 6,10).

Tra tutte le icone mariane venerate a Roma, la più celebre è senza dubbio quella custodita nella basilica di Santa Maria Maggiore, la Salus Populi Romani. Si ritiene che sia stata dipinta da san Luca ed è considerata l’autentico ritratto della Vergine. Questa preziosa icona bizantina presenta un volto aristocratico, con un naso sottile, grandi occhi e un’espressione regale, caratteristiche ritenute adeguate alla Madre di Dio e apprezzate dalla teologia dei secoli precedenti.

Tra tutte le icone mariane venerate a Roma, la più celebre è senza dubbio quella custodita nella basilica di Santa Maria Maggiore, la Salus Populi Romani. Si ritiene che sia stata dipinta da san Luca ed è considerata l’autentico ritratto della Vergine. Questa preziosa icona bizantina presenta un volto aristocratico, con un naso sottile, grandi occhi e un’espressione regale, caratteristiche ritenute adeguate alla Madre di Dio e apprezzate dalla teologia dei secoli precedenti.

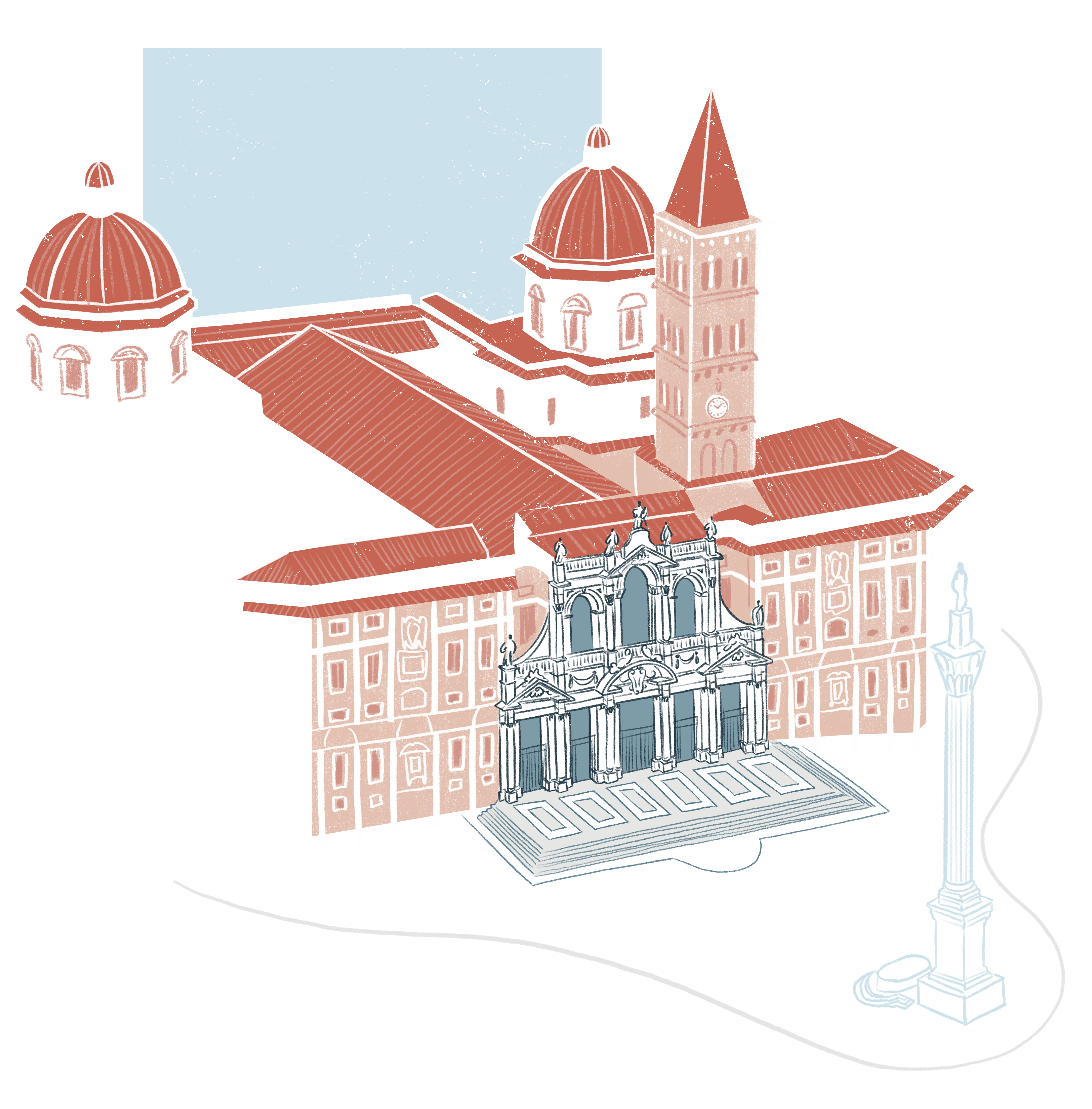

Secondo la tradizione, fu portata in processione da Gregorio Magno per placare l’ira divina durante una pestilenza. In quell’occasione, il pontefice vide, sopra la Mole Adriana (attuale Castel Sant’Angelo), l’arcangelo Michele rinfoderare la sua spada, segno della fine del flagello. La prodigiosa Icona ha ricevuto nei secoli le preghiere di tutti i santi di Roma ed è rimasta un simbolo potente di intercessione e protezione. Per onorare questa venerata immagine, nel 1611 papa Paolo V fece costruire una magnifica cappella all’interno della basilica, situata a sinistra del coro. Riccamente decorata con affreschi e marmi preziosi, è sovrastata da un’elegante cupola che ne esalta la luminosità, creando quel pathos attraverso i volumi, le luci e le ombre. Mai prima di allora si era visto tanto sfarzo attorno a un’immagine sacra. Alte colonne in marmo rosso scuro, ornate da capitelli metallici e da un frontone dorato, incorniciano l’icona, i cui margini sono impreziositi da pietre preziose e circondati da sette angeli in bronzo dorato. Gli affreschi che decorano le parti superiori della cappella, realizzati da maestri come il Cavalier d’Arpino, Guido Reni, Giovanni Baglione e Ludovico Cigoli, rappresentano un esempio significativo dell’arte sacra in epoca di Controriforma. Alcune figure sono concepite con tale nobiltà da esprimere una bellezza e una grandezza che ancora oggi colpiscono. Sopra l’altare che ospita la sacra immagine, Stefano Maderno scolpì un bassorilievo raffigurante papa Liberio nell’atto di tracciare nella neve il perimetro della futura basilica, secondo la celebre leggenda. Nella lunetta superiore, il Cavalier d’Arpino affrescò da un lato la visione della Vergine e di san Giovanni Evangelista apparsa a san Gregorio Taumaturgo, e dall’altro una folla colpita dal serpente dell’eresia, davanti al tempio di Dio e ai suoi fedeli. L’architetto incaricato della progettazione fu Jacopo Barozzi da Vignola, uno dei più celebri maestri dell’ultimo Rinascimento, che riuscì a coniugare sobrietà e magnificenza, in un’atmosfera di serena solennità, interrotta solo dalla ricchezza dei dettagli decorativi. Progettata con una pianta a croce greca e una maestosa cupola, l’edificio colpisce non solo per la sua eleganza, ma anche per l’opulenza delle sue decorazioni barocche, caratterizzate dal principio dell’horror vacui, per cui ogni spazio è sapientemente riempito. Le pareti e la volta sono adornate da opere d’arte di straordinaria qualità. Tuttavia, la vera meraviglia della Cappella Paolina – questo il suo nome – risiede non solo nell’architettura, ma anche nelle sue opere d’arte, che riflettono la transizione dal Rinascimento al Barocco. Durante il periodo della Controriforma, la Chiesa rispondeva con forza alla Riforma protestante, riaffermando il proprio potere spirituale e culturale anche attraverso l’arte. Questo luogo ne è una chiara testimonianza: non solo monumento di straordinario valore artistico, ma anche luogo di intensa devozione e di difesa del culto mariano. Qui, papa Paolo V celebrò cerimonie solenni, tra cui la propria incoronazione. La Cappella divenne ben presto un punto di riferimento per romani e pellegrini. Commissionata da un pontefice desideroso di lasciare un segno indelebile nella storia, essa riflette l’ambizione della Chiesa di affermarsi non solo come guida spirituale, ma anche come epicentro della produzione artistica europea. Ancora oggi si erge ad esempio straordinario di come arte, architettura e fede possano intrecciarsi per dare vita a un’opera capace di trascendere il proprio tempo. Le immagini della Vergine, dei santi, fino ai profeti: ogni elemento contribuisce a una narrazione visiva che coinvolge non solo l’aspetto spirituale, ma anche quello intellettuale e scientifico. Al centro di questa narrazione visiva e spirituale vi è Maria come donna di speranza e segno celeste. La sua immagine, spesso rappresentata con la luna sotto i piedi, rimanda al segno apocalittico della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi (cf. Ap 12, 1). La luna, che non emana luce propria ma riflette quella del sole, diventa metafora perfetta del ruolo mariano: non fonte, ma specchio della luce divina, Cristo. In questa chiave simbolica, la Vergine è guida luminosa nelle notti dell’anima, regina che sovrasta l’instabilità del tempo, presenza materna che accompagna l’umanità. Nel 1612, quando Cigoli terminò il suo lavoro, i committenti si trovarono di fronte a una rappresentazione della luna che non era affatto perfetta, liscia e incorruttibile. Due anni prima, nel 1610, lo stesso anno in cui Cigoli iniziava la sua opera, Galileo pubblicava il Sidereus Nuncius, il suo celebre trattato di astronomia redatto in latino, nel quale riportava numerose delle sue scoperte. Tra queste, le osservazioni riguardanti la superficie lunare: tramite le sue analisi, Galileo aveva rilevato che la luna presenta crateri, avvallamenti e montagne, che dal nostro pianeta appaiono come macchie sulla sua superficie visibile. Il Cigoli conosceva queste scoperte, e pensò di darne visivamente conto nel suo affresco. È il segno di un tempo in cui fede e sapere si incontrano nella bellezza dell’arte. La Salus Populi Romani, nel cuore della Cappella Paolina, continua a essere un punto di riferimento per i fedeli, lo era anche per papa Francesco, che ha deciso di essere seppellito in questo luogo. Qui, a Santa Maria Maggiore, dove la Vergine di Nazareth si fa ponte tra cielo e terra, tra la luce eterna e le ombre della storia, come madre sempre attenta e premurosa, in cui – come diceva il papa – si rispecchia la tenerezza di Dio.