Il cammino del martirio

Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede (2Tm 4,7).

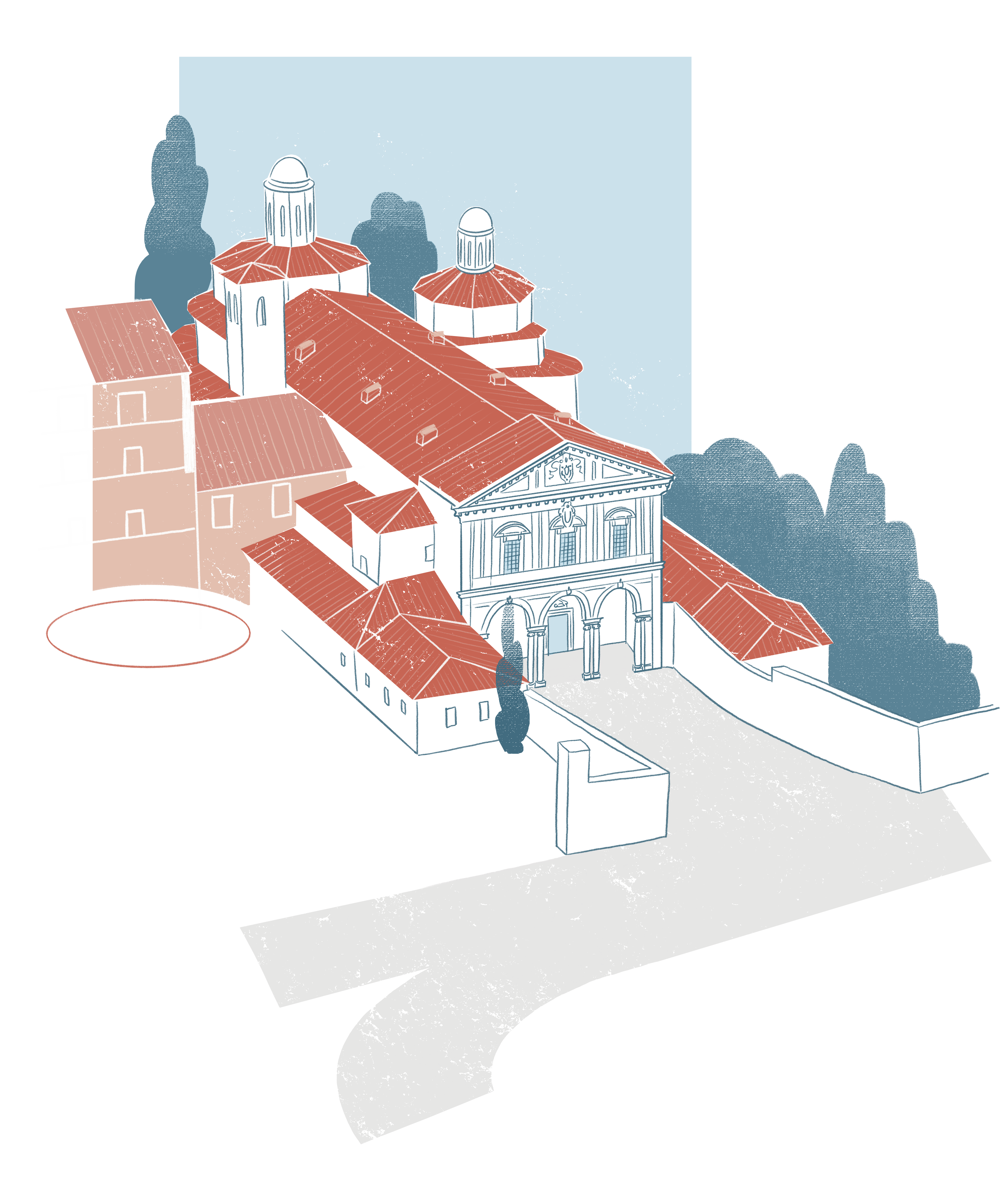

La vicenda del martire Sebastiano è una di quelle che più ha colpito l’immaginario dei fedeli e degli artisti che nei secoli ne hanno realizzato un gran numero di interpretazioni pittoriche e scultoree. La basilica a lui dedicata sorge lungo la Regina viarum, l’antico tracciato della via Appia, in un contesto che ancora oggi sorprende per il suo carattere quasi rurale. Un piazzale cinto da muri separa la strada dal portico accogliente che dà accesso alla chiesa. L’edificio, di fondazione costantiniana e risalente al IV secolo, era in origine dedicato alla memoria degli Apostoli: qui infatti nel 258 furono nascoste le reliquie di Pietro e di Paolo, per salvarle dalle persecuzioni dell’imperatore Valeriano. Solo più tardi la titolazione passò a Sebastiano.

La basilica a lui dedicata sorge lungo la Regina viarum, l’antico tracciato della via Appia, in un contesto che ancora oggi sorprende per il suo carattere quasi rurale. Un piazzale cinto da muri separa la strada dal portico accogliente che dà accesso alla chiesa. L’edificio, di fondazione costantiniana e risalente al IV secolo, era in origine dedicato alla memoria degli Apostoli: qui infatti nel 258 furono nascoste le reliquie di Pietro e di Paolo, per salvarle dalle persecuzioni dell’imperatore Valeriano. Solo più tardi la titolazione passò a Sebastiano.

L’interno, rinnovato nel XVII secolo da Flaminio Ponzio e Giovanni Vasanzio per il cardinale Scipione Borghese, corrisponde alla sola navata centrale dell’antica basilica: bianca e luminosa, l’aula ha la chiarezza classica e solenne di una basilica romana, ma al contempo è estremamente austera, focalizzata sull’altare maggiore, come richiedeva la Controriforma: l’assemblea doveva essere il più possibile unitaria, un unico corpo concentrato sul mistero eucaristico che si celebrava.

Il soffitto cassettonato in legno, opera di Vasanzio, rimanda alla storia di san Sebastiano: soldato romano, secondo la tradizione comandante dei pretoriani sotto l’imperatore Diocleziano, che viene denunciato e condannato ad essere trafitto da frecce dei suoi stessi commilitoni. Così viene raffigurato, in parte dipinto e in parte a rilievo, come storia narrata e testimonianza tangibile al contempo: in piedi, nudo e trafitto da frecce, ma con lo sguardo già rivolto all’angelo che gli mostra la corona di gloria, e ai festoni di frutti, ricordo delle primizie della terra promessa, segno dell’abbondanza di vita che si genera con quella morte. Tutt’attorno vi sono le figure dei suoi soldati, carnefici ma, forse, guardando il volto di quello a destra, avviati già alla conversione proprio dalla testimonianza radicale del comandante.

Sebastiano subirà in realtà un doppio martirio: sopravvissuto al supplizio e curato da sant’Irene, si presentò nuovamente all’imperatore rimproverandogli pubblicamente la barbarie delle persecuzioni contro i credenti in Cristo. Venne quindi flagellato o bastonato a morte e gettato insepolto nella Cloaca Maxima, dove la matrona Lucina recupererà il corpo deponendolo “ad Catacumbas”, appunto sulla via Appia. La basilica sorge infatti su un altro tracciato, che invece è sotterraneo: il reticolo di gallerie del cimitero ipogeo, dove altri martiri, oltre a Sebastiano, e numerosi cristiani vennero sepolti, e dove la comunità di Roma si reca sin dal III secolo, quando erano qui deposte le spoglie dei principi degli Apostoli. Le catacombe sono un luogo di attesa, dove il cristianesimo delle origini si rende vivo e visibile: qui si riposa, aspettando la risurrezione, uno accanto all’altro, come in forma comunitaria si svolge la vita del cristiano. Un percorso, quello nelle catacombe, che divenne anche devozionale e che era particolarmente caro a san Filippo Neri: il “terzo apostolo” di Roma qui ebbe nella Pentecoste del 1544 un’esperienza mistica, ricevendo nel petto un globo di fuoco che gli dilatò il cuore. Il santo, fondatore della Congregazione dell’Oratorio, inserì San Sebastiano nel percorso delle Sette Chiese, il pellegrinaggio da lui ideato per la santificazione del popolo romano, che ancora oggi si compie e che si riverbera nell’itinerario giubilare.

All’interno della chiesa, due cappelle laterali, semplici absidi ricavate una di fronte all’altra, permettono di mettere in relazione l’esperienza di Sebastiano con la figura di Pietro. La cappella a sinistra, opera di Ciro Ferri del 1672, è eretta sull’ambiente sotterraneo che custodisce l’urna del santo titolare: l’altare è posto immediatamente sopra la statua che rappresenta il soldato agonizzante realizzata da Giuseppe Giorgetti. Il sacrificio eucaristico che si celebra, la passione di Cristo resa di nuovo presente è vissuta appieno e incarnata nella vicenda del martire. E di fronte, nella Cappella delle Reliquie, tra gli oggetti legati al supplizio di Sebastiano è posta la pietra del Quo Vadis, una lastra marmorea con quelle che la tradizione identifica con le orme di Cristo, rimaste impresse sulla pietra quando apparve a Pietro in fuga dalla città di Roma: così comprese appieno ed abbracciò la chiamata al martirio. Accettare tale vocazione, vivere con la necessità di testimoniare fino alla fine, in verità e franchezza, la fede in Cristo: è questo il messaggio che il luogo trasmette, nel suo riecheggiare i passi di viaggiatori, santi, artisti e pellegrini che da secoli si snodano sul selciato della via Appia.