Saliamo a Gerusalemme

Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6).

“Saliamo a Gerusalemme”, quale migliore invito di pellegrinaggio in questo anno giubilare. Questo desiderio che apparteneva ai pellegrini che salivano al Tempio di Gerusalemme, appartiene al senso spirituale del nostro “cammino di fede”; questo desiderio che rompe l’inerzia del sentimento della nostalgia di Dio e ci sollecita alla Sua ricerca è condensato nel cuore di Roma, a pochi passi dalla sua Cattedrale, San Giovanni in Laterano, proprio nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

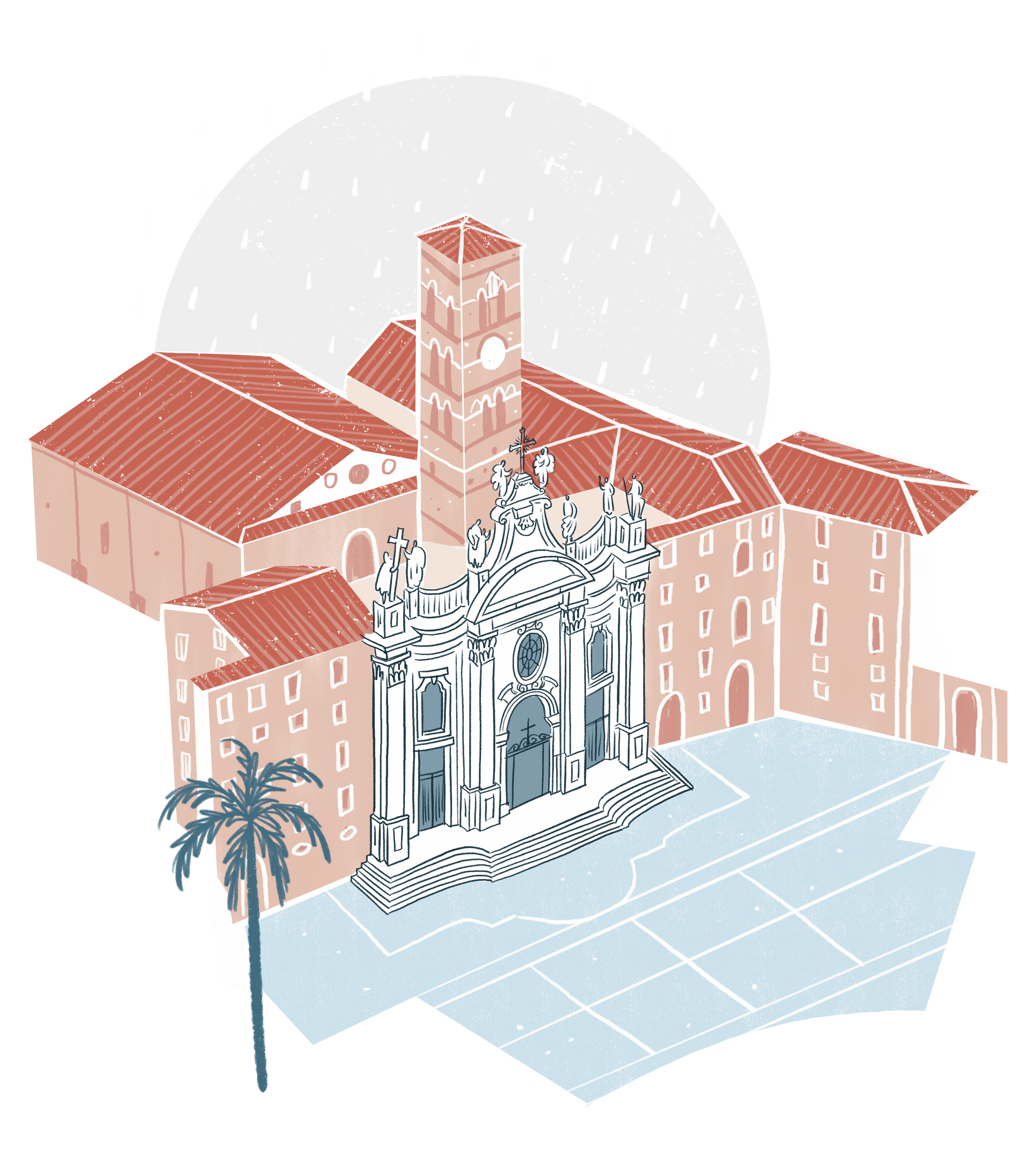

Il nome Santa Croce “in Gerusalemme” già indica la peculiarità perché ne sottolinea il valore simbolico e “geografico” (se vogliamo anche una geografia del cuore); infatti la fondazione risale al IV secolo da parte dell’imperatrice Elena, madre di Costantino; dal suo viaggio in Terra Santa, portò le reliquie della Santa Croce e la terra del Monte Calvario sulla quale, si dice, pose le fondamenta di questa basilica.

Varcare la soglia di questa Basilica, allora, è come fare un viaggio in Terra Santa, tra le strade di Gerusalemme, è andare in cerca del Dio dell’alleanza che chiama ciascuno per nome, ripercorrere i passi delle vie di Gesù, di quella terra che ha visto la vita, i segni e la predicazione del Figlio di Dio. Gerusalemme è, senza dubbio, il nucleo originale della nostra storia di fede; esso viene poi interpretato simbolicamente dai padri e in particolare proprio in questa Basilica, Papa Innocenzo III, in un suo sermone confessava:

C’è una Gerusalemme superiore e una inferiore, una interiore e una esteriore. La superiore è in cielo, la inferiore è sulla terra; l’interiore è nell’anima, l’esteriore è in Palestina.

Questa Basilica ha segnato nella storia la fede dei pellegrini, divenendo una delle basiliche di pellegrinaggio più importanti (si pensi al pellegrinaggio delle 7 Chiese) e, potremmo dire tra le più intime, conservando le reliquie che testimoniano la Passione di Gesù.

Chi ha costruito questa basilica, ha avuto chiaro il senso della liturgia della quale questo luogo era animato: la liturgia è memoriale, è ritornare con tutto il cuore al momento della salvezza che è la Santa Croce, ma è anche una anticipazione della fine descritta dalla tradizione neotestamentaria come Gerusalemme celeste.

L’aspetto dell’attuale basilica è frutto delle diverse vicende che ha visto alternarsi nei secoli, delle diverse ricostruzioni, in particolare quella Settecentesca che ne rimodella la facciata e l’ingresso e la “veste di barocco”. Tra i capolavori è di nota il pavimento medievale cosmatesco, i colori e la storia dell’affresco absidale e la cappella delle preziose reliquie della Croce, tra cui il “Titulus crucis”, e altre testimonianze che, al di là dell’autenticità, ci invitano a riflettere, ci riportano sotto la Croce, davanti all’esperienza di salvezza.

In particolare possiamo ripercorrere le storie del ritrovamento della Santa Croce che sono raffigurate nell’affresco del catino absidale. Conosciamo l’arcivescovo che volle commissionare questo affresco: Pedro González de Mendoza, cardinale titolare dal 1478 al 1495, che apre il cantiere in vista del Giubileo del 1500. Difficile è invece l’attribuzione dell’artista che lo realizza anche se, tradizionalmente, si tramanda la paternità del pittore Antoniazzo Romano o della sua cerchia, ma ci sono anche ipotesi che lo legano alla figura di Melozzo da Forlì.

Nel registro superiore, in un cielo stellato, sta Cristo in trono, con il libro aperto alla Parola del Vangelo “Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6), in una mandorla di cherubini. Il registro inferiore si apre sul paesaggio della Terra santa, dove viene narrata la ricerca di Sant’Elena. Dalla tradizione, si ricorda che Elena, dopo la conversione del figlio Costantino, si reca a Gerusalemme e qui, da sinistra, la scena mostra come l’imperatrice interroghi il vecchio ebreo Giuda, figlio di Zaccheo e fratello di Santo Stefano, che conservava il ricordo del luogo della crocifissione. Seguendo la narrazione, vediamo infatti la scena in cui gli scavi portano alla luce tre croci: quella di Cristo e quelle dei ladroni.

Come riconoscere quale fosse proprio la croce di Gesù? Pensano che la “vera croce” avrebbe compiuto dei segni, ed infatti, ponendola in contatto con un giovane appena morto, ecco che questi, toccato dalla croce di Cristo, torna in vita. Qui la leggenda raccoglie in chiave narrativa il senso profondo di quello che S. Paolo chiama “la parola della croce” (Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ, in 1Cor 1,18), la sintesi del Vangelo: Gesu è morto per noi e per la sua morte noi abbiamo la vita!

Ecco che avere le reliquie della Croce, in questa chiesa, è comprendere che, per chi vive e celebra la Messa, è come ritrovarsi a Gerusalemme, poiché nel mistero della morte e resurrezione di Gesù, simboleggiata dalla Croce, si ha la sintesi di tutta la Parola di Dio e di tutta la liturgia.

Al centro dell’affresco, Sant’Elena che regge la Croce appena ritrovata e a sinistra, in ginocchio, il cardinale De Mendoza in adorazione. La Croce è adorata dal cardinale committente in ginocchio. La parte destra dell’affresco sviluppa le leggende legate al trafugamento e al ritrovamento della Croce e di come l’imperatore Eraclio abbia recuperato la Santa reliquia. Interessante è la scena che lo ritrae mentre rientra a Gerusalemme: gli compare un angelo che lo invita ad entrare in città come aveva fatto Cristo, con umiltà; non da imperatore, ma da pellegrino; non da sovrano, ma da servo di chi aveva trasformato la Croce nel Suo trono regale.