“…servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mc 10,45)

Tra i detti di Gesù conservati nei vangeli, certamente il lóghion di Mc 10,45 rappresenta uno dei più provocatori ed affascinanti, uno di quelli che più reca inciso, nella sua lapidarietà, l’inconfondibile stile del rabbi di Nazaret, che “ha dato la sua vita in riscatto per molti”. Anzi, come cercherò di evidenziare in questa mia riflessione, esso è come una sigla di tutta la vocazione e la missione di Gesù e, implicitamente, come si evince anche dal contesto, un progetto per la vocazione e missione del vero discepolo. Si presta dunque molto bene ad essere lo slogan della 40a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Procederò in questo modo: prima l’analisi del detto, poi l’attenzione all’episodio in cui si colloca, infine l’esame di tutto il contesto dell’arco narrativo “della via” al culmine del quale è stato collocato dall’evangelista Marco.

Il detto

Il lóghion è composto di due elementi:

– “Infatti anche il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito (diakonêthénai) ma per servire (diakonêsai)”

– “e dare la vita in riscatto (lΩtron) per molti”.

Il primo elemento dice con chiarezza la coscienza che Gesù ha di se stesso e della propria vocazione e missione. Tralasciando l’aggancio iniziale (kaí gar, infatti anche che vuole lasciare intendere che il detto che introduce dà alla “regola del servizio”, espressa nei precedenti, una sorta di fondamento) il primo aspetto emergente è che Gesù parli di sé in terza persona, con l’epiteto Figlio dell’uomo. Si tratta di uno dei detti del Figlio dell’uomo in cui il termine non è collegato ad un contesto maestoso-apocalittico (i detti-futuro: cfr. Mc 13,26), né a funzioni particolari già esercitate da Gesù sulla terra (i detti-presente: cfr. Mc 2,10s), ma direttamente connesso con la morte e la risurrezione di Gesù (i detti-passione cfr. Mc 8,31; 9,9; 10,32 e 14,21). Il titolo, proveniente dall’AT (ebraico ben ‘adam, di origine aramaica bar ‘ênash) presente in Dn 7,13, ove è utilizzato in forma enfatica per designare non un uomo qualunque (come in Ez: cfr. 2,1ss), ma un “uomo particolare”, lo si ritrova pertanto sulla bocca di Gesù frequentemente (31 volte in Mt; 14 in Mc; 25 in Lc; 13 in Gv), tanto da far ritenere agli esegeti che si tratti di uno dei titoli cristologici più antichi, gesuanici. Presentandosi come “Figlio dell’uomo”, Gesù si auto-designa come “santo dell’Altissimo”. Esiste, tuttavia, un grande dibattito tra gli esegeti sull’origine e le caratteristiche di questo titolo cristologico. In linea, comunque, con il linguaggio dell’apocalittica (libro etiopico di Enoch, libro delle parabole, che faceva largo uso del termine), Gesù se ne appropria, con molta probabilità, per auto-proclamarsi Messia.

Non meno significativo è il verbo che indica l’azione del Figlio dell’uomo: “sono venuto” (êlthen) che sintetizza la vocazione-missione di Gesù. Il venire implica un passare da un luogo ad un altro, dalla condizione di lontananza a quella della vicinanza di chi ascolta, e implica anche una scelta vocazionale, anche se qui non viene chiarita se autonoma o voluta dal Padre (altrove invece è chiaro che si tratta di una chiamata, così ad esempio nel caso del colloquio del Getsemani: cfr. Mc 14,36; nella teofania del battesimo: Mc 1,9-11, che è una vocazione-investitura di Gesù; e nella cristofania della trasfigurazione: Mc 9,2-8).

Ma il verbo richiede una specificazione che Marco esprime nella formula antitetica: non (ouk)… ma (allà). La contrapposizione (non…ma) indica un chiaro rovesciamento del pensiero comune, di ciò che l’ascoltatore-interlocutore, nella fattispecie del racconto i discepoli e il mondo giudaico, si aspetterebbe.

Essere servito è tipico di un re, di un trionfatore. Il Figlio dell’uomo in quanto figura regale, piena di dignità (come in Dn 7,14), postulerebbe l’essere servito da altri uomini. Ciò è in linea con quanto si ritrova più avanti, nel contesto più esplicitamente escatologico, in cui viene presentata un’icona del Figlio dell’uomo seduta sul trono, con gli angeli suoi ministri, che radunano gli eletti da ogni parte della terra: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13,26s).

In tal caso egli è il servito, ossia Gesù stesso si presenta secondo gli attributi tradizionali della figura messianico-giudiziale del Figlio dell’uomo. Non così, invece, nel presente detto. L’immagine è rovesciata. Il servito diventa servitore. La paradossalità del detto è fortemente provocatoria e perciò del tutto adatta a fondare “la regola del servizio” e dell’umiltà, affermata precedentemente in Mc 10,43s. Lo stesso verbo diakoneín con una bella antitesi è volto dal passivo all’attivo e naturalmente senza alcun riferimento al ministero liturgico, ma nel senso più denotativo, più feriale, implicando dunque i due atteggiamenti fondamentali del servizio: la sottomissione al padrone e l’umiltà. Si tratta di azioni che il Figlio dell’uomo potrebbe a pieno titolo esigere da altri e che invece egli vuole liberamente offrire.

È come vedere un re che si mette a servire non ospiti illustri, non amici, per vezzo, ma gli altri uomini, ogni uomo. Degli altri evangelisti, Matteo non elaborerà tale detto, ma Luca, che riprenderà l’immagine in 22,26, avrà cura di collocarla nel contesto conviviale dell’ultima cena, dove appunto il verbo assumerà un’intellegibilità più evidente, indicherà il servire propriamente a mensa. Gesù stesso dirà di stare in mezzo ai discepoli come “colui che serve” (ho diakonôn). Gesù è il “grande diacono”, il servitore, Colui che è venuto per servire, sovvertendo le attese dei giudei, dei suoi stessi discepoli.

Il secondo elemento che costituisce il detto è l’espressione “dare la vita in riscatto per molti”. Il “dare la vita” (doûnai tên psychén) è espressione già presente nella LXX per indicare sia il mettere a repentaglio la propria vita (cfr. Sir 29,15), sia il sacrificio di sé sino alla morte (cfr. 1 Mac 2,50), sia il sacrificio del martire (cfr. 2 Mac 7,37).

Introdotta da una congiunzione (un kaì epesegetico) questa seconda parte del detto interpreta il servire di Gesù in chiave di dono salvifico, secondo quattro coordinate: libertà, totalità, sostituzione, universalità del servizio reso da Gesù.

1) Il servire per cui Gesù si dona è libero. Non a caso, a differenza di altri passi (cfr. Mc 9,31; 10,33; 14,21.41) ove il termine è usato al passivo (paradidônai) qui è all’attivo. Si potrebbe dire che vi è una corrispondenza tra il passivo dell’essere servito e dell’essere consegnato e l’attivo del servire e del dare la vita.

2) Il servire per cui Gesù è venuto non è generico. È spinto sino alle estreme conseguenze del mettere in gioco la propria vita; è nel dono di essa che si compie il vero, l’unico e il più significativo servire possibile, che non consiste nell’offerta di prestazioni o di attenzioni, ma nel dono totale di sé.

3) Il servire per cui Gesù dà la vita è in riscatto per molti (lΩtron antì pollôn). Il sostantivo lΩtron, che è un termine usato solo qui in Marco (hapax legomenon); è riferito grammaticalmente, come accusativo predicativo, alla vita stessa di Gesù. Il vocabolo greco richiama l’ebr. asham che si ritrova puntualmente in Is 53,10. Ecco perché sembra di intravedere un preciso richiamo intertestuale alla figura del Servo sofferente.

Il parallelo fra Is 53,10 e Mc 10,45 è molto forte e riguarda tre elementi: la qualifica funzionale del personaggio come servo; il contenuto dell’agire in termini di sacrificio espiatorio; i destinatari di tale espiazione che sono “molti”. Senza escludere alcune differenze di accentuazione, su cui il dibattito è aperto, è chiaro che siamo di fronte ad un riferimento certo libero, ma indiscutibile.

4) Il servire di Gesù è per tutti. Il termine (polloì) ha un chiaro riferimento alla moltitudine (cfr. Mc 14,24) con valore implicito di totalità. Gesù è il Figlio dell’uomo, che si manifesta però nella modalità oscura ed ignominiosa del Servo sofferente. La salvezza verrà dalla sua morte per tutti: questa è la sua missione, il suo servire. Da tutte le osservazioni raccolte appare con evidenza che il servire di Gesù come sintesi della sua missione, sottolineato anche le parole del riscatto, sembrerebbe non poter avere analogie, ma ricollegando il nostro lóghion a tutto il tessuto narrativo in cui Marco (10,35-45) lo ha inserito, si può scorgere una chiara provocazione per i discepoli di ieri e di oggi.

Il racconto di Mc 10,35-45

Nel cammino di Gesù che va da Cesarea di Filippo a Gerusalemme, nella seconda metà del racconto di Marco, viene narrata con grande ricchezza di sfumature la fase più difficile e delicata del cammino formativo dei discepoli. Gesù, maestro dalla sapiente strategia educativa, capace di fare breccia nel cuore dei discepoli, dopo averli chiamati a sé (3,13): prima fase; ed averli coltivati in modo particolare (con insegnamenti 4,1-34) ed essersi manifestato a loro in modo sempre più sorprendente (con segni prodigiosi: 4,35-41; 5,1-20; 6,30-44; 8,1-9; 7,31-37 e 8,22-26), fino al riconoscimento esplicito da parte di Pietro della sua identità (8,27-30): nella seconda fase; deve aiutare i discepoli ad operare una svolta: passare dalle attese culturali della loro gente (pensare secondo gli uomini) verso le attese del Padre (pensare secondo Dio), che si esprimono nel progetto di andare verso Gerusalemme a lasciarsi consegnare e crocifiggere.

È la fase del confronto serrato, a cui seguono le incomprensioni dei discepoli e i rimproveri del Maestro; le cecità dei dodici e le illuminazioni frustanti da parte del Maestro. Tra i confronti (o, a volte meglio, scontri) ricordiamo quelli fra Gesù e Pietro (8,27-33; 9,5 e 10,28-31); e fra Gesù e i discepoli (9,913; 9, 28; 9,33-37; 9,38-41; 10,13-16; 10,24-27). Marco mostra come il piano di azione di Gesù vada in una direzione esattamente opposta rispetto a quella dei discepoli, come dimostrano i 3 annunci della passione (8,31; 9,31; 10,33) che come un ritornello cupo e martellante scandiscono il ritmo dell’arco narrativo della “via”.

Dopo la confessione di Cesarea il punto in cui più stridente sembra essere l’incomprensione da parte dei discepoli (anche di quelli che sono stati protagonisti di eventi particolari come Pietro, Giacomo e Giovanni) è certamente quello che precede il passo di Mc 10,42-45, in cui è inserito il detto che abbiamo precedentemente esaminato. I figli di Zebedeo, due ardimentosi fratelli, ribattezzati “figli del tuono” (Boanêrghés in aramaico: cfr. Mc 3,17, che, secondo qualche studioso, sarebbe da tradursi con il più espressivo ed immediato “teste calde”), vanno da Gesù (nel Vangelo di Matteo è invece la madre a parlare: 20,20-28, forse per attenuare la presunzione della domanda) e chiedono di sedere a destra e a sinistra nella gloria di lui. Con tale richiesta essi rivelano le loro attese. Innanzitutto la loro idea, il loro progetto, l’auto-vocazione è quella: partecipare al trionfo di Gesù, che ai loro occhi appare tutto umano, probabilmente quello di un Messia politico, che non si accorda con le dichiarazioni del Maestro circa la sua sofferenza futura; forse volevano sostituirsi ad Elia e Mosé contemplati sul Tabor.

Gesù prima afferma l’incoscienza della loro domanda (Non sapete quello che chiedete), la distanza dal suo progetto; poi però aggiunge la richiesta della disponibilità a “bere il calice” (immagine usata nell’AT con vario significato, anche quello di martirio: cfr. Asc. Is 5,13), ossia a partecipare alla passione e al “battesimo di sangue” (come lo chiamerà poi Ireneo di Lione).

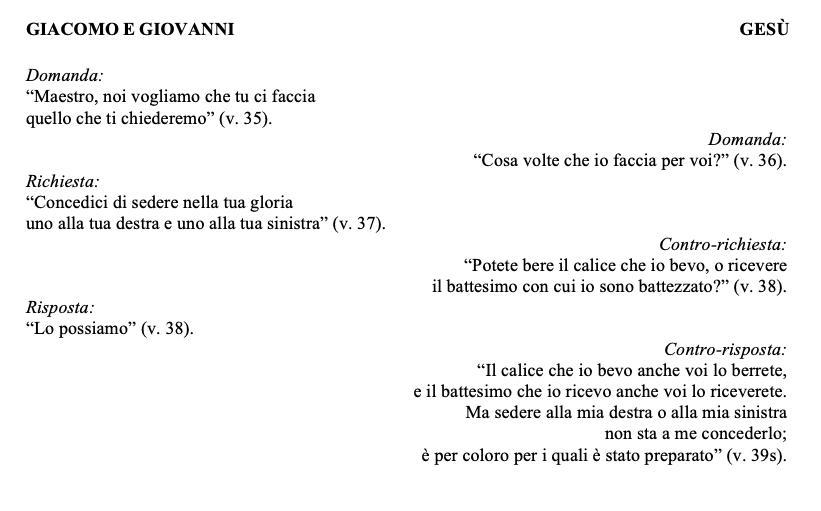

In altre parole “Gesù chiede ai discepoli se sono interiormente nella condizione di accettare il destino della croce come cammino di vita cristiana” (Ernst). Essi con spavalderia replicano: “Eccoci!”, ma è una risposta tutta impulsiva, il Maestro ne prende atto e soggiunge che solo al Padre spetta attribuire il posto alla destra e alla sinistra, ossia la ricompensa finale che verrà data liberamente, “senza alcun riguardo alle persone”. In questo serrato confronto (due domande e due risposte) appare chiaro che Gesù gioca sul filo del doppio-fronte, da una parte sembra confermare quanto i due chiedono e la stessa visione delle cose che li anima, dall’altra però ne rovescia il senso e la direzione:

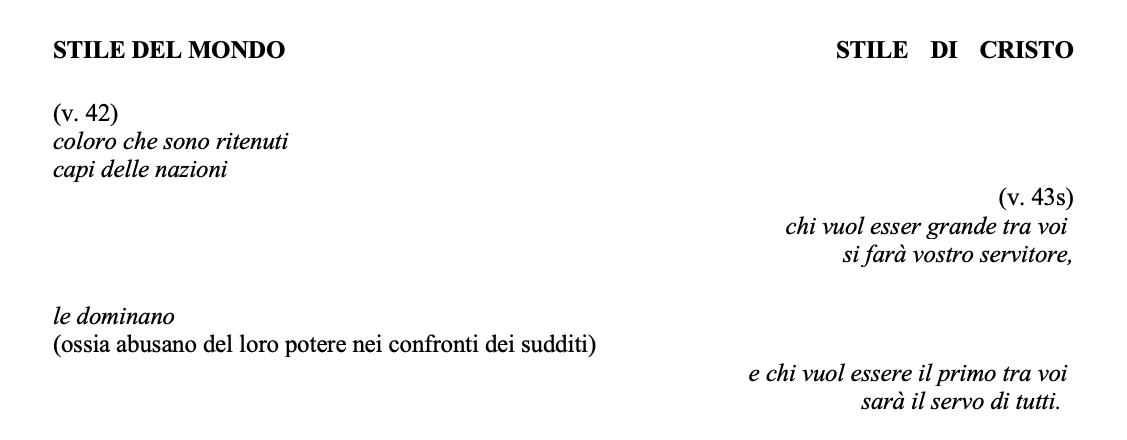

Gli altri dieci si indignano con i due. Gesù allora prende spunto dalla situazione concreta e offre un’indicazione pratica alla comunità di tutti i discepoli: la regola dell’ultimità e del servizio, incentrata sul rovesciamento dei ruoli puramente umani:

L’espressione di Gesù è forte: “Tra voi non è così!”. Tra la mentalità del mondo e quella di Cristo, il pensare secondo Dio e secondo gli uomini, il piano del Nazareno e il piano dei discepoli vi è una netta opposizione. Non vi è possibilità di compromesso: “Fra voi non è (estin) così!”. Sembra nell’uso del presente indicativo di sentire l’eco di una regola in vigore nella comunità del tempo dell’Evangelista.

Essere discepoli di Gesù significa rovesciare le logiche di violenza e di sopraffazione. Siamo nella stessa linea dell’insegnamento di Mc 9,35. Il termine usato per l’atteggiamento dei capi, di coloro che stanno sopra è katakurieúein, che vuol dire “spadroneggiare, svilire, sottomettere, abusare”. Invece il termine usato per indicare colui che vuole emergere fra i cristiani, vuole essere considerato superiore agli altri è humôn diàkonos e pàntôn doûlos (schiavo e servo di tutti) con una tendenza ad accrescere il monito.

Il servire ed addirittura l’essere schiavo costituisce la regola di realizzazione dei seguaci di Gesù. Se si fermasse qui l’insegnamento sarebbe certamente valido, ma fondato solo sulla sua parola, il Maestro vuole ancorarlo, invece, anche al dono della sua vita. Ecco allora l’aggancio con il detto sul Figlio dell’uomo con i termini kaì gar: è il nesso che dice la motivazione e insieme la comparazione tra quanto richiesto ai discepoli (l’etica) e quanto vissuto da Gesù (la soteriologia): “infatti come il Figlio dell’uomo”. Il servizio non è una regola che si può osservare meccanicamente, freddamente, ma la conseguenza di un habitus acquisito, che richiede un continuo cambiamento di mentalità, un pieno adeguamento allo stile di Gesù che consiste nel dare la vita.

Attualizzazione

Nella Chiesa se ci sentiamo chiamati da Gesù, colui che è venuto per servire e non per essere servito, avvertiamo il fascino realizzante del servizio: libero, non generico, ma integrale, di tutta la nostra vita, donata – come ha fatto lui – per amore degli altri. Certo non vi è lo stesso valore espiativo di Cristo nel nostro servire (anche se non si può escludere nella vita di una persona consacrata, di chi vive la clausura, un partecipare in Cristo alla redenzione del mondo, per i lontani, gli indifferenti), ma il dono della nostra vita diviene un mezzo per edificare misteriosamente in Cristo e con i nostri sforzi la comunità dei battezzati con quella multiforme serie di carismi e di ministeri che lo Spirito sa suscitare.

Alla radice di ogni scelta e di ogni vocazione particolare, da quella matrimoniale a quella sacerdotale, da quella di consacrazione nella clausura o nel mondo, vi è la partecipazione al servire di Cristo che non consiste nel dare delle cose, nell’offrire delle prestazioni o funzioni ma nel dare la vita in un’unica soluzione (pensiamo al martirio di tanti missionari) o in tante piccolissime rate quotidiane (come accade alla maggioranza di noi). Inoltre il cristiano non è l’uomo sull’altro uomo, contro l’altro uomo; ma l’uomo per l’altro uomo, addirittura l’uomo che si offre “al posto dell’altro uomo”. Si può essere davvero cristiani e ancor più e ministri del Signore solo se si offre se stessi e la propria vita, fino a bere il calice della passione. Ogni altro ministero nella Chiesa che non sia pagato col proprio sangue sa di meramente filantropico, di retorico o, peggio ancora, di interessato.

Non a caso il diacono nella Chiesa è chiamato a ricordare a tutti i cristiani la lezione del servizio, che è di tutto il popolo di Dio, dal Papa al semplice cristiano della domenica. Siamo tutti servi: ministero petrino, episcopale, sacerdotale, diaconale, ministeri istituiti (lettore-accolito), ministeri di fatto (catechista-dell’accoglienza ecc.). Servire non è un lusso di alcuni nella Chiesa, è l’essenza stessa della vita cristiana, non è una specializzazione di pochi, ma la connotazione, il cromosoma, il DNA del cristiano, la cui realizzazione sta nel somigliare al Maestro, che ha espresso il servizio nel “dare la vita”.

Servire è dunque un martirio, un consumarsi per gli altri, al loro posto, donando la vita. Nessun servizio, infatti, può essere allontanato dal profilo terribile e deciso della croce. Ogni brocca della lavanda, quasi come il Mar Rosso in una delle piaghe del racconto dell’Esodo, si colora del sangue di chi versa l’acqua sui piedi del fratello.