Le resistenze alla chiamata nel Nuovo Testamento: il ricco – lo scriba e il discepolo che deve seppellire il padre – Pietro

La seconda parte della nostra riflessione sulle resistenze vocazionali nella Bibbia riguarda il Nuovo Testamento. Qui le resistenze emergono in tutta la loro evidenza di fronte alla persona di Gesù di Nazaret, che invita alla sequela. Il percorso di questo mio intervento sarà articolato in una premessa circa le esigenze della sequela secondo Gesù, tre esemplificazioni (il ricco, lo scriba e il discepolo che deve seppellire il Padre, e Pietro) ed un epilogo.

Il discepolo secondo le esigenze del Maestro Gesù di Nazaret

Per essere discepoli di Gesù, secondo le indicazioni inserite nei racconti di vocazione presenti nei vangeli sinottici, bisogna “seguirlo”. Due infatti sono i verbi akolouthéō e érchomai o deûte opísō, già in uso nel mondo classico[1], e per i discepoli dei profeti del I sec. come ci attesta Giuseppe Flavio[2], per indicare ciò che il Vocante chiede al vocato. Naturalmente il termine a volte è usato in senso puramente denotativo per indicare un’azione di tipo spaziale, ma altre volte in senso metaforico tanto da diventare una vero vocabolo tecnico. L’accezione è di tipo fisico ad es. per i dodici o di tipo più figurativo per Giuseppe di Arimatea (cfr. Gv 19,38). Per poter cogliere la differenza tra il senso metaforico o quello denotativo si tratta di fare attenzione alle richieste formulate dal Vocante nel momento della chiamata[3]. In genere il Maestro in persona chiama alla sua sequela (cfr. Mc 1,16-20 e par.; Mc 2,14 par.). La chiamata è libera e personale. Non vi sono particolari criteri selettivi, quantitativamente o qualitativamente classificabili:

– non vi è alcuna discriminazione dal punto di vista della condotta morale, della osservanza della legge giudaica; pertanto anche un impuro, un peccatore come Levi può essere chiamato (Mc 2,14);

– né della provenienza geografica, Filippo come Andrea e Pietro sarebbero di Betsaida (secondo Gv 1,44), mentre Natanaele è di Cana di Galilea (cfr. Gv 21,2);

– né dell’estrazione sociale del chiamato, che può essere sia pescatore (come i primi quattro chiamati) o esattore delle imposte (come Levi, Mc 2,14) o zelota (come Simone: cfr. Lc 6,15; At 1,13) o probabile studioso della legge come Natanaele (cfr. Gv 1,48.50) o impegnato in qualunque altra professione;

– né dello stato di vita, libero o coniugato come per Pietro (cfr. Mc 1,30).

Che cosa chiede Gesù al chiamato? La chiamata così come la concepisce il Maestro, secondo il racconto evangelico, ha delle esigenze esplicite:

– rottura con la vita precedente; forse a sottolineare la cifra escatologica dell’irruzione del Regno di Dio nella storia (cfr. Mc 1,15: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio si è fatto vicino”);

– passaggio dalla vita precedente ad una nuova, in “convivium” con il Maestro (cfr. 3,13); con conseguente abbandono del lavoro e distacco dai legami familiari[4] (“Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle ed anche la propria vita, non può essere mio discepolo”: Lc 14,26); è lo sconvolgente “costo del discepolato”;

– ingresso in una nuova famiglia (cfr. Mc 3,31-35 e par.);

– condivisione degli esiti della sua azione (espressa nei termini del “prendere la croce”: cfr. Mt 10,38; 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23; 14,27[5]).

Tutti vengono chiamati a passare da una vita, da uno stile di vita ad un altro. Si tratta di uscire dall’orbita di idee, di pensieri, di azione, da una gravitazione esistenziale, incentrata intorno ad un fulcro preciso, per entrare in un’altra, quella dettata dalla relazione con il Maestro. Ciò viene espresso anche con un solo concetto: “rinnegare se stessi” (aparnēsástō heautón: cfr. Mc 8,34; Mt 16,24; Lc 9,13).

Quale reazione hanno i chiamati di fronte a tali pretese? Se nella chiamata rivolta ai primi 4 e a Levi è implicita la richiesta di distacco dalla professione e dalla famiglia, che non si può spiegare evidentemente solo sulla base del modello rabbinico[6], ma postula un ri-centramento della propria esistenza, che consiste nel non anteporre nulla alla relazione con Gesù, non meraviglia che alcuni rispondano positivamente e “subito” (euthús) lasciando tutto e tutti; altri, invece, esitino o addirittura declinino l’invito.

Le esigenze del discepolato, enunciate da Gesù, lo avvicinano ad un leader carismatico[7], con la conseguenza che “il Discepolato non è un’immatricolazione in un collegio rabbinico, ma un apprendistato al lavoro per il Regno”[8]. I primi chiamati non oppongono resistenze, ma altri a cui Gesù ha esteso l’appello mostrano molteplici difficoltà. Prendo in considerazione alcuni casi specifici, che ci permettono di individuare tre tipi di resistenza qualitativamente diversa.

Il ricco, ossia le resistenze connesse a sicurezze di tipo materiale

(Mc 10,17-23 e par.)

L’incontro con il ricco è un racconto vocazionale senza successo da parte di Gesù. Prendo in considerazione la versione di Marco. L’episodio nella sua incastonatura redazionale si trova dentro quello che alcuni studiosi recentemente hanno chiamato “la regola di vita della comunità”[9]. L’arco narrativo (8,31-10,52), per alcuni potrebbe essere interpretato come un vero e proprio manuale del discepolato: “la via”, che Marco propone alla sua comunità. Non a caso il termine ricorre frequentemente (8,27; 9,33.34; 10,32; 10,52). E in un altro passo del macroracconto si dirà da parte dei suoi oppositori: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio” (12,14). La metafora del cammino, dunque, all’interno dello stesso ambito semantico del seguire, è sinonimo dell’insegnamento stesso di Gesù e, in Atti, i primi evangelizzatori sono chiamati “annunciatori della via” (16,17; 18,25s).

Nella seconda parte di questo manuale, dopo il secondo annunzio della passione (9,30-32) vi è una serie di indicazioni per la sequela, si tratta di istruzioni sul servizio (9,33-38); sull’uso del nome di Gesù (9,39-40); sulla carità verso i discepoli (9,41); sulla condanna dello scandalo (9,42-50); e del divorzio (10,1-12). Ma l’evangelista prima di inserire altre istruzioni sul pericolo delle ricchezze (10,23-27) e sulla ricompensa promessa (10,28-31), colloca alcuni episodi che sembrano esemplificare tali indicazioni: l’accoglienza dei bambini (10,13-16); e, in particolare, la chiamata dell’uomo ricco (10,17-22).

Il narratore è molto sobrio nel descrivere il personaggio (“uno”) che si avvicina a Gesù, lungo la via (v. 17) e si inginocchia dinanzi a lui. I gesti rivelano rispetto e venerazione come per un maestro autorevole. Le parole sono però più importanti: egli qualifica Gesù come “buono” e chiede cosa deve fare per ottenere la vita eterna. Il riconoscimento dell’identità di Gesù si muove a partire dalla constatazione del “fare” di Lui, ma egli però la respinge, forse per far risaltare Dio come unica fonte di ogni bene (cfr. Sal 118,1-4LXX). Non va dimenticato, infatti, che il testo ha una sua funzione pedagogica.

Il ricco non manifesta un bisogno conoscitivo dal punto di vista intellettuale, quanto un bisogno esistenziale, ciò che per la sua vita può essere causa di salvezza. La predicazione di Gesù, così radicale, ha provocato quest’uomo ad interrogarsi e ad interrogarlo. I Giudei conoscevano bene quanto era prescritto per la loro salvezza, non a caso Gesù rimanda alle dieci parole, mezzo della comunione fra Dio e il suo popolo. Per ottenere la vita eterna bastano i comandamenti (cfr. Es 20,13-17; Dt 5,17-20). Naturalmente l’elencazione di Gesù, che sembrerebbe gravitare sulla seconda tavola, chiama in causa tutti aspetti relazionali, in cui l’accento sembrerebbe cadere sulla libertà e responsabilità della persona: “Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non testimoniare il falso. Non frodare. Onora tuo padre e tua madre”. Manca stranamente proprio il comandamento sull’amore di Dio. Ma perché il tono è quello di un’elencazione alla buona, che dà per scontata la prima parte. Di fatto, però, per “ereditare la vita eterna”, secondo Gesù, non occorrono ulteriori regole o precetti da osservare. Il racconto potrebbe finire qui, se si trattasse di un insegnamento incorniciato, ma il ricco rilancia il dialogo, affermando di aver osservato tali comandamenti sin dalla giovinezza. Con tale attestazione si rivela non giovane, ricco di esperienze religiose, ma anche contrassegnato da un profondo senso di amarezza (v. 20).

La ripresa del ricco, che potrebbe sembrare per certi versi anche presuntuosa, può essere variamente interpretata: con tono di delusione – “Tutto qui?”–; oppure con tono scrupoloso – “Ma posso essere sicuro?” –. Ma sembra più semplicemente che egli dica: “Voglio di più!”. È per quel di più rispetto all’osservanza della legge che si era accostato a Gesù ed ora coerentemente lascia trapelare un moto di delusione di fronte al semplice rinvio ad essa da parte del Maestro interpellato. Gesù, allora, alza il tiro, ma prima di tutto lo guarda (emblépsas autôi), e lo ama (ēgápēsen autón) ossia coglie in profondità il moto del suo animo. È un amore che dà e non ha paura di chiedere: un amore educativo, nel senso etimologico del termine: “e-ducere” ossia far venir fuori la persona dal suo guscio. Vi è una gratuità in tale amore, un primato dell’iniziativa di Dio rispetto alle attese e alle logiche umane, ma anche una chiamata a realizzarsi nel dono di sé.

Poi il Maestro formula una proposta esigente in linea con la domanda esigente, che manifesta l’istanza del magis, sottostante alla richiesta del giovane. La premessa di Gesù è chiara: “Una cosa sola ti manca” (v. 21); da essa seguono 5 comandi espressi all’imperativo (con un inciso al futuro indicativo): “va’” / “vendi quello che hai” / “e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo” / “poi vieni e seguimi” (kaì deûro akoloúthei moi). Si tratta di imperativi che, come tali, non ammettono esitazione o ritardi, diretti per la prima parte a indurre il chiamato a sciogliere una sicurezza: “trasformare in denaro (…) i beni immobili significa già sottrarli all’‘immobilità’ che è loro propria, metterli in condizione di ‘liquidità’ con i suoi vantaggi e i suoi rischi”[10]. Ciò significa che, una volta anche distribuiti tali beni, non si ha più nulla su cui contare nel caso in cui si voglia tornare indietro. La richiesta di Gesù equivale a chiedere di tagliare i ponti dietro di sé[11]. La povertà è esigenza radicale della sequela, comporta il dare ai poveri e ha come conseguenza un corrispettivo in cielo; ma è soprattutto legata alla relazione con il Maestro che diviene unica garanzia, “unica assicurazione sulla vita”.

Ha fatto difficoltà agli esegeti la struttura in due tempi del dialogo con una distinzione fra l’osservanza dei comandamenti per la salvezza e, invece, la povertà radicale per la sequela personale del Maestro. Come spiegarla? Alcuni hanno ipotizzato che a livello storico vi sarebbero stati due tipi di sequela di Gesù, di cui una più esigente dell’altra[12], da cui sarebbe scaturita anche nella storia della Chiesa la spiritualità monastica e dei cosiddetti consigli evangelici[13] In ogni caso esse non sono in contrapposizione. L’osservanza dei comandamenti trova il suo compimento nella relazione con il Maestro, che è dunque una radicalizzazione.

Come reagisce il ricco alla chiamata? Non la accoglie e se ne va via triste (v. 22). E l’evangelista annota la ragione di tale sentimento “poiché aveva molti beni”. La focalizzazione sulla tristezza del ricco è espressa con due termini: uno esteriore (stygnásas, oscuratosi in volto) e l’altro interiore (lypoúmenos, rattristato). L’uomo ha intravisto una possibilità di vita alternativa, ma le condizioni sono state da lui ritenute troppo dure. Per comprendere bene le sue resistenze appare opportuno collegare questo passo a Mc 4,19, ove, nella spiegazione della parabola del seme e/o dei quattro terreni, viene detto che a soffocare la parola tra altre spine vi sarebbero anche quelli che vengono definiti hē apáthē toû ploútou.

Alcuni, per accentuarne l’aspetto deduttivo, traducono con “gli inganni” della ricchezza, in linea con 2Ts 2,10; Col 2,8; Ef 4,22; Eb 3,13; altri preferiscono le “delizie” della ricchezza[14] come sinonimo di piaceri, in linea con la rilettura di Lc 8,14 (che usa il termine “i piaceri della vita” come aggiunta esplicativa).

Il ricco è dunque rappresentato come diviso tra l’attrazione per Gesù e per le delizie della ricchezza e, alla fine, si fa vincere dalle seconde[15]. Nondimeno, però, appare triste per ciò che ha perduto; egli porta con sé, insieme ai tesori e ai piaceri, presunte sicurezze esistenziali, anche il rammarico di non aver saputo aprirsi ad un’avventura unica e straordinaria di relazione. Il dialogo successivo, che si innesca con i discepoli, mostra quanto tale resistenza fosse diffusa nel contesto culturale e radicata anche nei dodici. Lo sguardo di Gesù, che si era appuntato sul giovane, ora si allarga (kaì periblepsámenos v. 23), con un movimento che coinvolge anche i discepoli, testimoni della vocazione abortita del ricco. Gesù, operando una generalizzazione, afferma la difficoltà (dyskólōs) per un ricco di salvarsi e lo fa attraverso il confronto con un’immagine iperbolica: “È più facile che un cammello (kámēlos) entri nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio”. In tal modo si afferma quasi l’impossibilità alla salvezza, se non rompendo con le ricchezze. I discepoli reagiscono sbigottiti a tale affermazione, contraria alla loro mentalità, radicata in una positiva valutazione della ricchezza[16].

Il Maestro controbatte, ribadendo la gratuità del dono della salvezza: “Ciò che appare impossibile agli uomini è possibile a Dio”. Anche chi, a causa delle ricchezze o per altre ragioni, è esposto al pericolo della dannazione, può essere salvato dall’azione salvifica di Dio. In altre parole la possibilità di rompere con le ricchezze, il superamento di questa resistenza, per chi è chiamato, è possibile solo a chi si apre all’amore gratuito di Dio. Di conseguenza le resistenze dovute agli attaccamenti materiali si possono superare solo nella logica del dono e non del puro sforzo umano.

Vi è, infine, una terza scena che vede Pietro interpellare Gesù, sulla sorte sua e degli altri chiamati: “Ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito…”. Egli risponde con una dichiarazione ben articolata, introdotta da un solenne Amen:

– al v. 29 (una protasi): “non c’è alcuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del vangelo…”;

– al v. 30 (un’apodosi): “…che non riceva cento volte ora, in questo tempo, a case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna”.

Gesù contrappone ad una rinuncia, dovuta alle esigenze della sequela, una valida contropartita, consistente in una vasta gamma di ricchezze relazionali congiunte a sofferenze e naturalmente la vita eterna. È chiaro che la sequela del Maestro, espressa nei termini di un convivium, non ammette altre forme di attaccamento, che possano generare resistenza. Marco fotografa quella di questo ricco e mettendola in parallelo alla reazione dei discepoli provoca anche il suo lettore a prendere posizione.

Lo scriba e il discepolo che deve seppellire il padre, ossia le resistenze affettive

(Mt 8,18-22 / Lc 9,57-62)

Se il ricco ci offre una resistenza dettata dalla sicurezza ancorata a questione materiali, Matteo, dal canto suo, ci offre un doppio racconto, che ha come protagonisti uno scriba ed un discepolo impegnati nella sequela di Gesù. Qui la resistenza alla chiamata ha natura spiccatamente affettiva.

Il primo racconto (Mt 8,19-20 / Lc 9,57-58) ha una struttura molto semplice. L’azione ha il suo punto di partenza nell’approccio del personaggio a Gesù. Matteo ci fornisce poche ma chiare indicazioni su colui che si accosta al Maestro. Per lui è uno scriba (heîs grammateùs), per Luca invece è un uomo senza alcun tipo di specificazione. Nel vangelo di Matteo il gruppo degli scribi è menzionato 33 volte. Normalmente vi è una distanza critica da parte di Gesù verso questa categoria di persone[17], ma qui non è questa la ragione della non-accoglienza da parte del Maestro. D’altra parte in Mt 13,52 si ipotizza la condizione di uno scriba che diventa discepolo del regno[18].

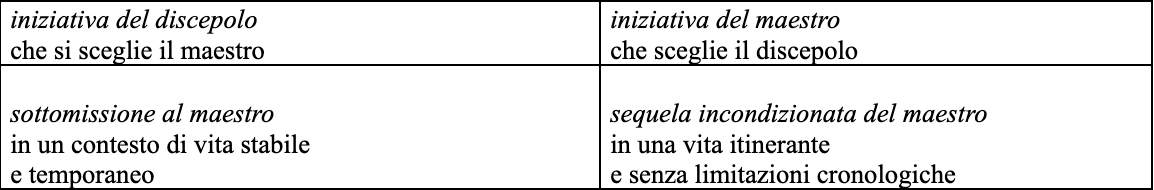

In seconda istanza egli è un discepolo che vuole incontrare Gesù (si accosta). Inoltre dalle sue parole si evince la considerazione che nutre verso Colui a cui si rivolge come a un Maestro (didáskale, che è l’equivalente dell’ebr. rabbì). In questo approccio è evidente il rapporto relazionale che ha con Gesù e quello che intende far intercorrere successivamente: “Ti seguirò, dovunque tu vada!” (akoloúthēsō soi ópou eán apérchē). Di fatto agli occhi dei contemporanei il rapporto fra Gesù e i discepoli doveva apparire abbastanza simile alla relazione scolaro-rabbino, nella quale non era insolito che il rabbi procedesse innanzi e i suoi scolari lo seguissero[19]. L’uso del verbo non deve trarci in inganno, va inteso nel senso del tutto tradizionale[20] della sottomissione dell’allievo. Il discepolo di un saggio (talmîd châkam) doveva prestare servizio presso un rabbi, a volte anche anni in una sorta di comunione di vita, in una casa comune[21]. I detti dei Padri ci tramandano questa immagine di scuola-casa-laboratorio: “…porta il giogo con il suo compagno, lo giudica da lato più favorevole, … si applica nello studio, sa fare domande e sa rispondere, è capace di aggiungere (del suo) a quello che ha appreso (da altri), studia per poter insegnare, studia per poter praticare… (Pirqé Avot 6,6)”[22].

Gesù, di fatto, non risponde alla richiesta dello scriba se non indirettamente, con un detto preciso: “Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove reclinare il capo”. Il lóghion ha una sua radice evidente in Q, ed è, tra l’altro, anche attestato nel vangelo apocrifo di Tommaso (n. 86). Il senso è evidente: non si tratta di fare un’esperienza del tipo maestro-discepolo in una comunità scolastica stabile, ma di condividere un’esperienza di vagabondaggio, di itineranza. Probabilmente Gesù applica a sé un detto relativo ad un uomo perseguitato, che non trova scampo. Le volpi o gli uccelli, anche se cacciati, hanno un rifugio, rispettivamente una tana o un nido, ma egli non ha un luogo in cui trovare riparo. L’autodefinizione, che egli propone per sé, chiama in causa il titolo di Figlio dell’uomo, il termine preferito da Gesù per parlare di sé nel vangelo secondo Matteo[23]. L’effetto del detto è paradossale. Per alcuni l’epiteto con la sua carica escatologica evocherebbe la misteriosa figura del libro di Daniele (7,13-27), che, in quanto veniente sulle nubi del cielo, non avrebbe in tal senso dove posare il capo, per via della missione di preparare il nuovo popolo di Dio (“i santi dell’Altissimo riceveranno il regno”). Secondo altri vi sarebbe un richiamo piuttosto a Sir 36,24-25, in cui la tana e il nido altro non sono che il focolare domestico, che manca all’uomo senza moglie, per cui l’allusione sarebbe al celibato come condizione di libertà da legami matrimoniali per il regno[24]. In ogni caso manifesterebbe la condizione di insicurezza, la mancanza di stabilità, il destino di uno senza-casa, che non ha tempo, né possibilità di curarsi una famiglia, il lavoro, la proprietà.

A chi vuole seguire Gesù, nella sua missione escatologica, devono apparire chiare le prospettive: una condizione diversa dalla massa, uno stile apparentemente disumano, una vita pericolosa, dove non sono tali realtà (la famiglia, la casa ecc.) in sé ad essere valutate negativamente. È il riferimento a Lui che le relativizza, il riferimento alla missione e al regno che ne minimizza la portata, come si ritrova in un altro detto: “Cercate prima del regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in sovrappiù!” (Mt 6,33). La povertà esigita, l’itineranza ed una vita marginale[25] rispetto alle logiche della sicurezza del mondo, sono il requisito imprescindibile del discepolato cristiano e della condizione dei missionari del vangelo, come criterio di autenticità del messaggio ed espressione dell’unicità del regno.

Come reagisce lo scriba? A differenza che per il racconto del ricco non conosciamo la risposta del chiamato. In fondo è l’interesse per il detto che lo ha fatto tramandare e conservare ed inserire nello svolgimento delle narrazioni evangeliche da parte di Luca e Matteo.

Il Discepolato Secondo Lo Scriba E Secondo Gesù

Il fatto poi che lo scriba chiami Gesù Maestro e non Signore, come in genere fanno i discepoli, è con molta probabilità uno strumento utilizzato dal narratore per dire la difficoltà a rapportarsi a Lui nella giusta relazione[26]. Egli, pertanto, sembrerebbe presumere di trovare in sé la forza della risposta alla chiamata[27], una pretesa assurda in quanto solo il Signore può donare la capacità di rispondere alla medesima chiamata. La sua è in fondo una resistenza ad accogliere la signoria piena di Dio in Gesù nella sua vita.

Il secondo episodio, in Matteo, mostra un altro personaggio definito discepolo (v. 21), che si rivolge a Gesù chiamandolo Signore, ma antepone alla sequela il dovere di andare a seppellire il Padre (“Lascia che prima vada a seppellire mio Padre”). Il Maestro, replica, imperterrito: “Sèguimi; e lascia che i morti seppelliscano i loro morti”. Al chiamato che chiede di poter andare a seppellire il Padre, Gesù oppone la precedenza dell’annuncio del regno, con un perentorio invito alla sequela. Ciò potrebbe dare spazio a fraintendimenti, ma non si tratta di venir meno al quarto comandamento (cfr. Es 20,12; Dt 5,16), quanto di lasciare ad altri di famiglia il compito di seppellire i morti. Luca (9,59-60), dal canto suo, trasforma l’episodio tanto da farlo diventare vero e proprio “racconto di vocazione”. Gesù prende l’iniziativa e chiama l’uomo (akoloúthei moi), che è anonimo, ma di fronte alla resistenza di lui dettata dalla volontà di andare a seppellire il Padre, gli risponde con la paronomasia dei morti che seppelliscono i morti, poi di sua iniziativa inserisce il tema dell’annuncio del regno (v. 9,60b) che l’uomo deve portare ai parenti[28]. La sua redazione è già un’interpretazione illuminante.

C’è poi un terzo racconto, presente solo in Luca[29] (vv. 61-62), forse da lui aggiunto in chiave del tutto esplicativa[30], che mostra un uomo che di sua iniziativa si rivolge a Gesù, lo chiama “Signore” e gli esprimere la convinzione di volerlo seguire, ma poi antepone alla sequela il saluto dei genitori. Si tratta di un gesto puramente affettivo, senza doveri di sorta. La risposta del Maestro nega questa possibilità con un apoftegma che non ammette dubbi: “Chiunque mette mano all’aratro e poi si volta indietro, non è adatto per il regno di Dio”.

In questi tre casi esaminati le resistenze investono rispettivamente: il modello culturale-educativo, stabile secondo lo scriba e itinerante secondo il Maestro; e il legame con il mondo familiare nel primo episodio, comune a Matteo e Luca, congiunto al dovere della sepoltura, nel secondo, invece, fine a se stesso. Il confronto intertestuale tra questi brevi racconti vocazionali di Matteo e Luca e la chiamata di Eliseo[31] fa subito notare le differenze a livello di vocazionalità.

Il Discepolato Secondo Elia (1Re 19,19-21) E Gesù (Mt 8,20-21; Lc 9,59-60 e 61-62)

Pur nella somiglianza con il modello di Elia-Eliseo il racconto evangelico presenta una differenza sostanziale. Mentre Elia concede al discepolo che ha chiamato di frapporre il tempo dell’addio al mondo degli affetti familiari, sia pure prima di una rottura definitiva con esso, Gesù non lo concede, nonostante sia posto di fronte ad una richiesta di per sé molto più affettivamente significativa e implicitamente contemplata dalla legge, in quanto estensione del quarto comandamento (cfr. Tb 4,3; 6,15). La frase di Gesù, al di là della durezza apparente, pone con chiarezza la questione dell’impossibilità di indugiare. I morti che devono seppellire i morti al posto del chiamato altri non sarebbero che coloro i quali non possono entrare nel regno e dunque sono tagliati fuori dalla vita. La dilazione concessa ad Eliseo non è più tollerabile sia per il tempo escatologico, che caratterizza l’azione di Gesù, sia per la personalità di chi chiama, che è più grande di quella di Elia.

Nei due incontri di Matteo la resistenza è di ordine culturale; si confrontano e si scontrano due diverse visioni del discepolato: il primo personaggio, lo scriba, non si lascia guidare e convertire da Gesù, che lo conduce al di là di quanto abbia potuto prevedere; il secondo, pur essendo apparentemente ben disposto, in realtà mostra di anteporre il dovere familiare alla sequela del Maestro. Nel triplo incontro di Luca le resistenze alla sequela, anche di fronte alla chiamata del Maestro riguardano la sfera della vita familiare e toccano l’incapacità a staccarsi da essa per entrare in una relazione nuova, assolutamente esclusiva.

Nella stessa linea, del resto, si collocano quei detti di Q che riguardano il problema del rapporto tra il discepolo e il mondo dei suoi affetti: Lc 14,26 / Mt 10,37. È interessante notare le differenze redazionali tra le due versioni. Matteo doppia il detto: “Chi ama il padre o la madre più di me, non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me”. A lui interessa il modo di permanere nel discepolato. Per Luca invece l’accento cade sulla condizione di chi diviene discepolo: “Chi viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle ed anche la propria vita, non può essere mio discepolo”. Alla luce anche del lóghion presente nel vangelo di Tommaso in due versioni (nn. 55-101) è possibile arrivare alla seguente ricostruzione: “Chi non odia padre e madre, figlio e figlia non può essere mio discepolo”[32].

Come spiegare questo detto? Occorre tener presente il contesto storico di Gesù. Attorno a lui vi sarebbe una doppia cerchia di discepoli: i seguaci radicali e i simpatizzanti o sedentari. I primi, oltre alla chiamata diretta da parte del Maestro, avrebbero un ethos radicale. Naturalmente i due gruppi erano complementari. Il gruppo dei simpatizzanti doveva offrire un supporto all’azione degli itineranti carismatici. Costoro, d’altra parte, non sarebbero un piccolo gruppo ma il nucleo centrale, il gruppo-leader della comunità. Nonostante la tendenza dei sinottici ed anche di Giovanni a porre sullo stesso piano dodici e discepoli, sembra di poter scorgere di fatto due itinerari di sequela nel cristianesimo delle origini, che condurrebbero anche a ministeri diversi nella comunità. Solo ai primi verrebbe chiesto ad es. di diventare apostoli, profeti e maestri. Tale aspetto confermerebbe quanto ritrovato nell’episodio del ricco: solo attraverso un accompagnamento appropriato un uomo buono e giusto può diventare un discepolo[33]. Il discorso ha le sue incidenze sul piano vocazionale. Le vocazioni di speciale consacrazione sarebbero in quella prima linea, senza creare una sorta di doppia interpretazione del vangelo, ma in quanto richiedenti una radicalità di donazione, pari a quella del gruppo storico degli apostoli.

Pietro, ossia la resistenza a lasciarsi iniziare

(Gv 13,1-14)

Passando al vangelo di Giovanni mi soffermerò su un solo testo per cogliervi il discorso delle resistenze alla chiamata. A detta di molti studiosi “il discepolato è la prima categoria”[34] di questo vangelo e, addirittura, tutto il racconto altro non si proporrebbe che mettere in atto una vera e propria formazione del discepolo[35], un viaggio da fare con Gesù, dopo averne presentato nelle storie di chiamata iniziale (1,35-51) il paradigma[36]: il viaggio, infatti, comincia con un incontro, seguito da un invito alla relazione personale, intima con lui. All’interno del gruppo dei discepoli vi sono diverse singolarità, corrispondenti anche a diversi strati sociali. Si va da quello più alto, a cui appartengono Giuseppe di Arimatea (v. 19,38) e Nicodemo (cfr. 3,1-2), che appaiono come discepoli segreti, ad un gruppo intermedio rappresentato da Maria, Marta e Lazzaro, comunque agiati, sino ai poveri reclutati anche tra i guariti (vedi l’accusa rivolta al cieco: 9,28). A Giovanni però sta a cuore la relazione che essi hanno con Gesù.

Secondo alcuni studiosi vi sarebbe un processo iniziatico, che avrebbe nel rito della lavanda dei piedi un momento cruciale[37]. Come è ben noto il gesto della lavanda dei piedi era diffuso nel mondo antico, sia in quello ebraico (cfr. Gn 18,4-5; 24,32-33; 19,2; 43,24; cfr. anche Lc 7,44), sia in quello greco-romano[38] e si trattava di un rito domestico normalmente finalizzato all’ingresso in casa, non collegato alla cena; eseguito da schiavi (uomini o donne) oppure da donne della famiglia (moglie o figlie). Sulla base del racconto è possibile che più che al contesto giudaico, rimandi a quello greco-romano, soprattutto per i termini usati. Gesù si sveste dell’imátion per restare con la veste tipica degli schiavi (chitōn); e si cinge del léntion, vocabolo tecnico per indicare l’asciugamano di lino, usato nei banchetti. In questo contesto troviamo la figura di Pietro, dibattuto nella sua duplice appartenenza: da una parte egli è sinceramente appassionato alla causa del suo Maestro, e per questo vorrebbe seguirlo sino alla fine; dall’altra, legato al mondo giudaico e alle sue consuetudini, gli oppone resistenza di fronte all’inversione di ruoli che costui propone nell’episodio della lavanda dei piedi, un gesto che, come si è detto, è tipico dello schiavo e inadatto ad essere praticato da un rabbi.

In questo senso Gv 13,1-20 sarebbe uno di quei riti che gli antropologi chiamano “riti di inversione di status”, provocatorio per i discepoli destinatari, dentro la narrazione, dell’azione. Ciò risulta dalle due spiegazioni di Gesù (Gv 13,6-11.12-17). In primo luogo, l’effetto dell’azione rituale da parte del Maestro è di inserire i discepoli nella propria vicenda, facendo in modo che abbiano “parte” con lui, mediante un’azione che ha un effetto trasformativo (Gv 13,8: prima spiegazione). In secondo luogo, egli desidera che i discepoli capiscano quello che egli ha fatto loro con il rito e perciò pone la domanda: “Sapete cosa vi ho fatto?” (Gv 13,12: seconda spiegazione). Il dativo “a voi” chiarisce senza ombra di dubbio che il rito è rivolto ai discepoli. Ciò non toglie, tuttavia, che esso chiami in causa Gesù stesso, avendo come luogo di manifestazione il suo stesso corpo. Egli infatti cambia momentaneamente il proprio aspetto e si mostra esteriormente diverso. In secondo luogo, se fino al capitolo 12º Gesù era il rivelatore che compie segni (e va incontro ad un progressivo rifiuto), a partire dal capitolo 13º egli entra nella sua “ora”, accetta cioè il destino della sua morte. Gesù mette in atto una performance che mette in discussione i ruoli tradizionali (discepolo-maestro) e Pietro, di fronte a tale operazione che visibilizza un nuovo ordine di rapporti e istituisce un comportamento ideale, è scandalizzato, non riesce a seguire il Maestro. Il rito parte dal cambiamento di status di chi lo presiede, che corrisponde al riconoscimento che solo uno schiavo può ottenere il risultato proposto da Colui che si pone come rivelatore della gloria di Dio. La resistenza di Pietro alla lavanda è resistenza ad accogliere un’inversione dei ruoli, che sarà chiara al lettore al momento del rinnegamento. Ne nasce un dialogo acceso.

Pietro non vuole essere lavato; Gesù chiarisce che bisogna che tutti siano lavati (un bagno preventivo) come sottolinea l’enigma “Non tutti siete puri” (v. 11), poiché il tradimento di uno sembra ricadere su tutti, e aggiunge che chi non si sottopone al lavacro non può far parte dei suoi. Allora il discepolo, di fronte a tale ultimatum, cambia repentinamente idea, e chiede di essere lavato tutto, ma Gesù ironicamente soggiunge: “Colui che si trova lavato non ha bisogno di fare il bagno se non ai piedi, ma egli è puro (tutto) intero”[39]. La resistenza di Pietro ha due aspetti: uno legato al modello della relazione, che viene sconfessato dal Maestro; un altro alle dichiarazioni relative alla necessità della purificazione alla luce del tradimento e del rinnegamento futuro.

La grande resistenza vissuta dai discepoli in questo racconto, forse la più grande in senso assoluto in tutti i racconti evangelici, è lasciarsi scandalizzare dal Maestro, accettando la sua scelta servile, che vuol dire anche accettarsi nella propria condizione di povertà. La resistenza, infatti, a lasciarsi iniziare alla scelta servile è anche resistenza in fondo a comprendersi nella propria condizione di limitatezza e di povertà. In altre parole si tratta di vincere le resistenze a presumere di sé e lasciare che attraverso le nostre povertà, nonostante e forse proprio attraverso di esse, si manifesti il dono della chiamata nella sua totale gratuità. La resistenza di Pietro è in definitiva resistenza a lasciarsi amare, che vuol dire anche lasciarsi condurre in un altro mondo, che non è ancora presente intorno, ma che si concretizza nella misura in cui noi accogliamo un altro modo di vedere la nostra umanità e di metterla, come Gesù, al servizio degli altri.

Senza più resistenze…

A mo’ di epilogo vorrei richiamare l’icona della sequela di Cristo-Agnello, presente nel libro dell’Apocalisse, in modo esplicito in due passi (14,4; 19,4), di cui prendo in considerazione il primo (14,1-5):

“Poi guardai e vidi l’Agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto sulla fronte.

Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono; e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe.

Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono stati riscattati dalla terra.

Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l’Agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e all’Agnello. Nella loro bocca non è stata trovata menzogna: sono irreprensibili”.

Chi sono questi seguaci? La caratterizzazione di questi personaggi tocca diversi aspetti. Sono 144.000, numero che è il risultato di un’operazione aritmetica simbolica: la moltiplicazione delle 12 tribù e i 12 apostoli per 1000, il tempo di Cristo e di Dio, tempo dell’impegno nella storia della salvezza. Essi portano il nome di Dio in fronte e il nome di Cristo-Agnello; e cantano un cantico nuovo.

“Questi sono coloro che con donne non si sono macchiati: sono infatti vergini”. L’affermazione non è frutto di un ascetismo misogeno, ma un’espressione simbolica forte che esprime la fedeltà a Dio. Ciò non vuol dire che il motivo della continenza sessuale non rifletta e rinforzi delle tendenze di valore, diffuse anche nella comunità dell’autore dell’Apocalisse[40]. Sono contraddistinti da una piena integrità morale, che investe la dimensione cultuale e quella morale. Per alcuni è la “verginità” dei martiri, da intendersi metaforicamente, come il non essersi mai concessi all’idolatria, tanto meno all’asservimento del potere disumano, in epoca di persecuzione. Ma la verginità va anche intesa come nuzialità fedele all’Agnello, che pertanto riguarda uomini e donne, che rappresentano la Chiesa, sposa di lui (cfr. Ap 19,7; 21, 2-9), così per Israele verso Dio[41] nell’AT (Os 1-3; Ger 2,1-4; Ez 16,33).

“Questi sono stati riscattati, primizia per Dio e per l’Agnello”. Essi sono primizia rispetto a tutta l’umanità. “E nella loro bocca non fu trovata menzogna: sono irreprensibili”. La menzogna nell’Apocalisse investe tutta l’esistenza (terrena ed eterna), è sinonimo di partecipazione all’azione di Satana. Di fatto appare difficile dare un’unica chiave di lettura dei personaggi. Affinché non ci siano malintesi, l’autore precisa, per due volte, che essi sono semplicemente dei “riscattati” della terra (cfr. Ap 14,3.4). C’è chi vede in loro una sorta di esercito sui generis dell’Agnello, composto di maschi adulti, che devono ottemperare alle norme della purità rituale, obbligatoria per quanti combattono una guerra santa[42]. Ma l’esercito da immagine bellica, così come per l’agnello, sembra mutarsi in un secondo momento in cultuale, come suggerisce il termine ámōmoi in genere tradotto con “senza colpa”, utilizzato in ambito biblico per indicare la perfezione fisica richiesta in un animale da sacrificare[43]. Così l’esercito finisce col somigliare al suo condottiero. Se del Servo di Is 53,7 si dice che “sulla sua bocca non si trovò menzogna”, questo non vale solo per l’Agnello (che ricalca il modello isaiano: cfr. 53,7), ma anche per i suoi seguaci. La sequela allora assume i connotati di quella veridicità che è del Testimone fedele che essi seguono, ma della sua capacità di immolazione.

Come seguono l’Agnello? Il termine (hoi akoulouthoûntes) usato al presente indica un valore continuativo: essi sono coloro che praticano stabilmente la sequela, che accettano la mobilità di iniziativa[44] del Risorto, in una sequela dinamica che lascia affiorare per effetto di una trasparenza simbolica la realtà ecclesiale (nella dimensione comunitaria, liturgica e testimoniale) e che ha le caratteristiche di un andare dietro al Signore della storia, che lotta contro il male per instaurare il suo Regno. Il modo di evidenziare la sequela nell’Apocalisse da una parte è in continuità con i testi evangelici già esaminati, dall’altra anche in discontinuità. L’autore elabora, nell’ottica della vittoria escatologica di Cristo, un “modello” di comportamento apocalittico proprio per i credenti[45].

Nell’espressione di Ap 14,4 vi è, però, di più: una straordinaria somiglianza con il detto “Ti seguirò dovunque tu vada” (Mt 8,19; Lc 9,57), un vero e proprio contatto (addirittura il papiro Chester – Beatty presenta lo stesso verbo anche in Luca hópou àn hypágês[46]). Ciò che si proponeva l’uomo che aveva accostato il Maestro ora si realizza pienamente in questa straordinaria scena. Per cui si può ben concludere che, al di là degli accenti visionari, “le caratteristiche che definiscono i vittoriosi sono dunque le caratteristiche evangeliche del discepolo: nulla più e nulla meno”[47].

La sequela qui ha il carattere della totalità, come ben si evidenzia nel nome scritto sulla fronte e negli altri elementi. Voce, cuore, corpo sono uniti senza resistenza nella liturgia che, per quanto proiettata nei cieli, appare del tutto simile a quella della terra, come anticipo della condizione futura. La sequela ha qui la tonalità della piena docilità, senza frapposizione di ostacoli o di altre priorità.

In conclusione le resistenze mentali, affettive, culturali sono ormai definitivamente superate nell’offerta di sé come sacrificio vivente a Dio gradito. Non è la vita eterna, ma è la condizione di chi, donandosi pienamente, pur restando coi piedi sulla terra, sperimenta la comunione piena, nuziale, con il Signore della propria vita.

Un’ultimissima sottolineatura. Non è un caso allora che i non più resistenti alla chiamata/sequela possano comprendere il canto nuovo che gli arpisti intonano dinanzi all’Agnello. Solo loro possono gustare la misteriosa e inebriante melodia della pienezza di una vocazione realizzata.

Note

[1] Cfr. G. KITTEL, “akolouthé”, in GLNT I, 568-582.

[2] I loro adepti li seguono al Giordano (Antichità giudaiche 20,97) o nel deserto (ivi, 20,167) addirittura una sola volta è usato lo stesso verbo akolouthêin (ivi, 20,188).

[3] Cfr. M. J. WILKINS, Following the Master. Discipleship in the Steps of Jesus, Zondervan, Grand Rapids 1992, 125, che riprende il criterio di differenziazione indicato da J. D. KINGSBURY, “The Verb AKOLOUTHEIN (“To Follow”) as an Index of Matthew’s View of His Community”, in Journal of Biblical Literature 97 (1978) 56-73, in p. 58.

[4] Non si tratta di negare il valore dei rapporti familiari, ma di esprimere una priorità nella relazione: cfr. H. KVALBEIN, “Go Therefore and Make Disciples…”. The Concept of Discipleship in the New Testament”, in Themelios 13 (1988) 48-53, in p. 51.

[5] Su questi testi: cfr. J. P. MEIER, Un ebreo marginale. 3. Compagni e antagonisti (Biblioteca di Teologia contemporanea 125), Queriniana, Brescia 2003, 92-97.

[6] Cfr. L. MORRIS, “Disciples of Jesus”, in J. B. GREEN – M. TURNER (edd.), Jesus of Nazareth: Lord and Christ. Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology, Eedermans – Paternoster, Grand Rapids – Carlisle 1994, 127.

[7] M. HENGEL, Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21 f. und Jesu Ruf in die Nachfolge, Töppelmann, Berlin 1968; IDEM, The Charismatic Leader and His Followers, Crossroad, New York 1981.

[8] M. J. WILKINS, The Concept of Disciple in Matthew’s Gospel, Brill, Leiden 1988, 110.

[9] Cfr. G. Bonneau, Saint Marc. Nouvelles Lectures (Cahiers Evangile 117), Paris 2001, 24; vedi anche IDEM, Stratégies rédactionnelles et fonctions communautaires de l’évangile de Marc (Études Bibliques, Nouvelle Série 44), Paris, Gabalda, 2001, 164-165 ; 169-327.

[10] Cfr. V. FUSCO, Povertà e sequela (Studi Biblici 94), Paideia, Brescia 1991, 56-57.

[11] Cfr. S. LÉGASSE, Marco, Borla, Roma 2000, 519; egli riporta fra l’altro il parallelo di Diogene che persuase Cratete ad abbandonare i suoi campi e gettare il denaro in mare: DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, 6,87; qui, naturalmente l’etica giudaica dell’elemosina conserva la sua validità, come conferma anche l’immagine del “tesoro in cielo” corrispettivo della cassa del tempio in cui si conservavano tra le altre cose i beni dei poveri (cfr. 2Mac 3,10).

[12] Per la posizione più radicale: cfr. G. THEISSEN, Sociologia del cristianesimo primitivo (or. 1979), Marietti, Genova 1987, 18-21; posizione più attenuata in G. LEONARDI, “Il metodo educativo della comunità ebraica e di Gesù con i suoi discepoli”, in M. MARITANO (cur.), Historiam perscrutari. Miscellanea di studi offerti al prof. Ottorino Pasquali, Las, Roma 2002, 505-506; e M. PESCE, “Discepolato gesuano e discepolato rabbinico. Problemi e prospettive della comprensione”, in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II, 25,3, Berlin – New York 1984, 352-389.

[13] Cfr. FUSCO, Povertà, 42-63.

[14] Cfr. C. SPICQ, Lexique Théologique du Noveau Testament. Réédition en un volume des Notes de lexicographie néo-testamentaire, Ed. Universitaire – Cerf, Fribourg – Paris 1991, 157- 159.

[15] Cfr. FUSCO, Povertà, 85: Il testo vuole illustrare “…qualcosa di negativo, la potenza negativa della ricchezza, la schiavitù che crea il condizionamento, che finisce per esercitare sui suoi detentori, e quindi l’ostacolo che crea nei confronti delle esigenze di Gesù, del regno”.

[16] Per un approfondimento circa il rapporto dei primi cristiani con la ricchezza e la società: cfr. G. THEISSEN, La religione dei primi cristiani. Una teoria sul cristianesimo delle origini (Strumenti 16), Claudiana, Torino 2004, 125-137.

[17] Cfr. J. KINGSBURY, Matteo, Queriniana, Brescia 1998 (or. 19892), 151.

[18] Cfr. R. H. GUNDRY, Matthew: A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution, Eerdmans, Grand Rapids 19942, 151, per il quale, però, il discepolo deve essere per forza un cristiano.

[19] Cfr. M. HENGEL, Nachfolge, 57s; e J. GNILKA, Gesù di Nazaret. Annuncio e storia, Paideia, Brescia 1993 (or. 1990), 215.

[20] La descrizione che noi abbiamo del sistema scolastico ebraico è certamente posteriore all’epoca di Gesù e di fatto non si hanno notizie certe su come si svolgesse l’istruzione superiore rabbinica in terra d’Israele: cfr. G. STEMBERGER, Introduzione al Talmûd e al midrâsh, Città Nuova, Roma 1995, 20-28.

[21] Cfr. LEONARDI, “Il metodo educativo”, 485-511.

[22] Cfr. A. MELLO (ed.), Detti dei rabbini (Pirqè Avot) con i loro commenti tradizionali, Qiqaion, Magnano 1993, 190-192; per un confronto più esteso fra la relazione maestro – discepolo nel Giudaismo rabbinico e i testi evangelici: cfr. R. NEUDECKER, “Disciple – Master Relationship in Rabbinic Judaism and in the Gospels”, in Gregorianum 80/2 (1999) 245-261.

[23] Cfr. KINGSBURY, Matteo, 115-125.

[24] Cfr. NEUDECKER, “Disciple – Master”, 256.

[25] Cfr. W. CARTER, Matthew: Storyteller, Interpreter, Evangelist, Hendrickson, Peabody 1996, 254-255.

[26] Cfr. J. KINGSBURY, “On Following Jesus: The “Eager” Scribe and the “Reluctant” Disciple (Matthew 8:18-22)”, in New Testament Studies 34 (1988) 45-59.

[27] J. KINGSBURY, Matteo, 156-157

[28] G. LEONARDI, “I discepoli del Gesù terreno e i ministeri nelle prime comunità. Rottura o normale evoluzione?”, in R. FABRIS (ed.), La Parola di Dio cresceva (At 12,24). Scritti in onore di Carlo Maria Martini nel suo 70° compleanno (Supplementi di Rivista Biblica 33), Dehoniane, Bologna 1998, 455-485, in particolare 458s.

[29] Sulla storia della tradizione e redazione di Lc 9,58-62: cfr. H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca. Parte Seconda. Tomo primo (Commentario teologico del Nuovo Testamento III,2/1), Paideia, Brescia 1998, 90-92.

[30] Cfr. ivi, 86s.

[31] J. P. MEIER, Un ebreo marginale. 3. Compagni e antagonisti (Biblioteca di teologia contemporanea 125), Queriniana, Brescia 2003, 60.

[32] Cfr. C. COULOT, Jésus et le disciple. Études sur l’autorité messianique de Jésus (Études Bibliques NS 8), Paris 1987, 61.

[33] Per una conferma relativa alla diversità dei ruoli e delle funzioni nel cristianesimo del tempo subapostolico: cfr. Didaché 6,2.

[34] Cfr. R. BROWN, The Community of the Beloved Disciple, Paulist, New York 1979, 84.

[35] Cfr. J. ZUMSTEIN, “Vangelo secondo Giovanni”, in D. MARGUERAT (ed.), Introduzione al Nuovo Testamento, Claudiana, Roma 2004, 386.

[36] Cfr. R. CHENNATU, “On Becoming Disciples (John 1:35-41): Insights from the Fourth Gospel”, in Salesianum 63 (2001) 465-496.

[37] Cfr. A. DESTRO – M. PESCE, “Il discepolato e l’iniziazione di Pietro nel vangelo di Giovanni”, in L. PADOVESE (ed.), Atti del VI Simposio di Tarso su S. Paolo apostolo, Roma 2000, 89-105; IDEM, “L’iniziazione dei discepoli nel vangelo di Giovanni: La lavanda dei piedi come rito di ingresso al discepolato”, in Iniziazione cristiana degli adulti oggi. Atti della XXVI settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia. 31 agosto – 5 settembre 1997 (B.E.L. Subsidia 99), Roma 1998, 47-74.

[38] Cfr. PLATONE, Convivio, 175a; PETRONIO, Satyricon, 31; PLUTARCO, Focio, 18,3; Mulierum Virtutes, 242e-263c.

[39] Cfr. Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e una interpretazione, EDB, Bologna 1997 (or. Bruxelles 1997), 559, appoggiandosi a J. C. O’NEIL, “John 13,10 again”, in Révue Biblique 101/1 (1994) 67-74.

[40] Cfr. A. YARBRO COLLINS, “The Apocalypse (Revelation)”, in R. E. BROWN – J. A. FITZMYER – E. MURPHY (edd.), The New Jerome Biblical Commentary, Prentice Hall, Englewood Cliffs – NJ 1990, 996-1016, in particolare 1010.

[41] Cfr. W. J. HARRINGTON, Revelation (Sacra Pagina 16), Liturgical Press, Collegeville 1993, 147.

[42] Cfr. Dt 23,9-14; 1Sam 21,5; 2Sam 11,9-13; 1QM (Rotolo della Guerra) 7,3-6.

[43] Cfr. Es 29,38; Lv 1,3; 3,1: cfr. R. BAUCKHAM, La teologia dell’Apocalisse (Letture bibliche 12), Paideia, Brescia 1994 (or. Cambridge 1993), 97.

[44] Cfr. U. VANNI, “I dodici apostoli dell’Agnello e la sequela nell’Apocalisse”, in S. PANIMOLLE (dir.), Dizionario di spiritualità biblico-patristica, vol 4: Apostolo-Discepolo-Missione, Borla, Roma 1993, 213-225, in p. 224.

[45] È la tesi di fondo di M. MAZZEO, La sequela di Cristo-agnello in Apocalisse 14,1-5. La dimensione escatologico-apocalittica della sequela cristiana nel libro dell’Apocalisse (Pars dissertationis), Reggio Calabria 1996.

[46] Cfr. IDEM, “L’Apocalisse e il vangelo di Luca”, in G. MARCONI (ed.), Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo 70°compleanno, Cittadella, Assisi 1991, 15-37.

[47] Cfr. B. MAGGIONI, L’Apocalisse. Per una lettura profetica del tempo presente, Cittadella ed., Assisi 1994, 137 s.